自循論は、存在を観測対象と観測者の自己参照的・循環的相互作用として定義する 新たな存在論を提案する。 従来の哲学・物理学に立脚しつつ、自己の矛盾構造(見る私 ≠ 見られる私)が 時間、空間、論理を生み出し、有限で自己完結的な世界を形成すると主張する。 有限原理や知性原理存在論を通じて、宇宙のスケールと構造は知的観測者の自己参照的スケールの鏡像であると再解釈する。 本稿は、学術的厳密さと物語的親しみやすさを融合し、存在の奇跡に驚愕するよう読者を誘う。

自己、存在、観測、循環性、有限性、世界、宇宙、知性、意識、クオリア

|

|

一回限りの人生を生きる「この私」は、広大で儚い宇宙の中で何を意味するのか。自循論は、この問いに特定の科学・哲学・宗教には依存せず、自己――自己参照的なパラドクス――を中心とした統一的な存在論で答える。先ず、自己という多義的な概念を分解・再構成し、自循論に必要な中核的な用語を定義する。次に、自己を出発点として、一般的な世界の在り方を、形式・相・様式という3つの観点から定義づける。最後に、私たちを包んでいるこの物理宇宙を具体例として取り上げつつ、自循論の観点で読み解き直し、一般的な宇宙の意味を解き明かす。本稿は科学的な探究であると同時に個人的な省察であり、読者に存在の奇跡への驚愕と感謝を促す。

本章では、自循論の目的と動機を概説する。

なぜ、私は、生まれもしなかった代わりに、現実に生まれ、 膨大な喜怒哀楽を一回限り経験した後、 いつか必ず死んで、未来永劫の無に還るのだろう。 ――この素朴な疑問に応えるのが「自循論」の目的である。

世界内の知的観測者である私たちは、 遠い将来、説明し得ることを全て説明し終えるだろう。 しかし、たとえ世界内の全てを説明し終えたとしても、 いや、説明し終えて自己完結したその時にこそ、 なぜこの世界が(元々無い代わりに、この姿で)現に存在しているのか、という問いが 絶望的なほど説明不可能な問いとして残る。 その時にこそ、私たちが現に存在している、この大奇跡への驚愕と感謝が絶対となる。 その、手元にある驚愕と感謝こそが、誰にも奪えない、人生における絶対の幸福である。 人生のゴールとは、いま直ぐ、そしてずっと、この絶対の幸福を感じ続けることである。 その境地に迷いなく至るためには、多くの論証が必要になる。 その総体が「自循論」である。

科学(例:量子力学)や哲学(例:現象学)の進展にもかかわらず、 意識やクオリアの本質は未解明である。 現代の知識の断片化を批判的に俯瞰し、 現象的な意識を持つ知的生命を中心に存在を再定義する。

真理は平易に語れるべき。本稿では、可能な限り専門用語を避け、平易な表現を重視する。 未来の著者自身にも伝わるように、平易で骨太な表現を心がける。

自己は「私1(観測者)≠私2(観測対象)」という不一致を前提としながら

「私1 = 私2」の同一性を主張するという矛盾として定義されている。

実はこの最小の矛盾が、世界という存在の成立を駆動する意味の素粒子である。

「私1」が過去に滑り落ちて「私2」という観測対象になってしまうことが、

時間の矢と現象的意識を構成する根本的な機序にもなっている。

自循論では、自己の相矛盾する2つの要素を表現するために、

添付数字1,2を一貫して使う。

「私1と私2」「観測者1と観測対象2」「見る側1と見られる側2」「現存在1と存在者2」のように対として使う。

「自循論」の最大の特徴は「この私」という実感を掘り下げた先にある 「自己」という抽象概念から全てを起爆させるという論法である。 「私とは何か」という問いが直ぐに行き詰まるのは、 その中核にある「自(自己参照)」という抽象概念が、 そもそも矛盾しているからである。 デカルト風に「私1は私2である」ことを疑い得ないと言っても、 実は「見ている側の私1 と、見られている側の私2は、同一であると言いながら、別物であるとも言っている」 という最小の矛盾を内包している。 自循論では、この区別と同一視を根源的な事実として認める。

どのように議論が複雑になろうとも、 「あなたが、あなた自身の手を見ている今現在」 「あなたが青空を見上げている時の、その青の感覚質(クオリア)」 は、デカルト的な疑い得ない「我」や、 フッサールのエポケーのように、 常に立ち戻るべき原点として機能する。 利己的遺伝子は、生命進化の果てに宇宙で最も複雑な器官である脳を獲得し、 現象的意識・クオリアを生じさせ、 「私は私だ、疑い得ない、これを失いたくない、死にたくない」と思わせている、 「自己」は、矛盾であり錯覚であるとしても、この矛盾や錯覚こそが 私たちにとって最も重要であり、これこそが知性の本質でもある。 「自己」は、論理的には確かに矛盾であるが、 この「自己否定の不可能性」こそが、世界という存在を開く原動力になっている。

現象的意識、クオリア、意識のハードプロブレム、といった問題が 従来の科学で捉えられなかったのは、そもそも科学が、主観を排除し客観を抽出してきたからであり、 主観を排除した客観から主観を再構成できなくなっている。 また、意識を現象させる際に、知覚対象にばかり注目しがちだが、 その前提として「私にとっての私」を並列多層に計算し続けていることが見逃されている。 この並列多層な計算と、その最抽象概念としての真我の定位こそが、 現象的意識の本質であり、真我と知覚対象(志向的対象)の差としてクオリアが生じる、 という構造が見逃されている。 逆に言えば、生命体でなくとも、真我を定位し続ける計算(真我計算)を持続し、 そこに外来情報を導入するならば、外来情報を知覚しクオリアが生じる。 つまり、人工意識を構成することは可能である。 (但し、非生命の計算担体が現象的意識を持つことは、 「永遠の自覚」という地獄を生み出すという倫理的問題もある。)

「クオリア」は、意識の難問(ハードプロブレム)であり、科学的にも未解決とされる。 ここでは、「クオリア」について、原理的に「A.説明できること」と「B.説明できないこと」を区別することで、 最終的な解決方針を導く。「B.説明できないこと」は、どんなに説明しても「A.説明できること」に回収され、 「B.説明できないこと」は言語化も伝達もできないことを示す。

(A)説明できること=クオリアの内容・知覚対象の情報: 知覚の質的側面(「色の感じ」「音色の感じ」など)。主観体験内の相対比較や客観的概念との対応で表現を精緻化可能。 科学的客観化の対象になる。主観体験そのものズバリを伝えられないのは「逆転クオリア」や「マリーの部屋」といった思考実験の通りだが、 情報を積み上げることで幾らでも接近し、間接的に言語化し伝達することが可能な成分。 原理的には脳活動との対応付けて客観化できる(例:視覚野の活動パターンから「赤のクオリア」を再構成・定義する)。

(B)説明できないこと=自我中心・現象性そのもの: 上記(A)知覚対象を「それ(外側)」とした時、それではない「これ(内側)」として維持されている自我中心。 私と他人とで異なることは勿論、「5秒前の私」「今の私」「5秒後の私」との間ですら共有できない。 何らかの概念として名前を与えると、「その概念(それ)を認識している、それではない私(これ)」という否定形として、 更に手前・内側に滑り落ちるので、言語化・概念化が原理的・論理的に不可能。 一方で、意識がある時に私が手のひらを眺めているその瞬間には、「手のひら(それ)ではなく、 それを眺めている私(これ)」という現実が成立している(自我中心が焦点を結んでいる)。 このように説明を試みても、否定形を通して間接的に指し示した内容は全て(A)に還元され、(B)自体はその瞬間に揮発し、 客観的世界に一切の痕跡を残さない。この言語化不可能性・伝達不可能性こそが(B)の本質。 「哲学的ゾンビ」の思考実験(現象判断のパラドクス)は、(B)が否定形を積み上げて、どこまで間接的に接近できても、 その説明の試み自体が(A)に還元されて、言語化や伝達が不可能であるために生じる。

(B)の性質(瞬間の揮発性、無内包性、否定形でしか指し示せない本性、存在ではなく現実、物理現実に一切の痕跡を残さない、語ってしまったら(A)に還元されるので語り得ない)を 蒸留することで、語らずに現実として濃厚に感じる時に、「これ」が時空・論理を開く根拠であるという位置づけが得られる。 これは唯物論でも唯心論でもない、世界の本性が物理と精神の相互依存(説明の輪)であるという哲学的な世界観を駆動する。

このように、一旦「クオリア」を(A)と(B)に区別し、説明を試みたが、語れば語るほど(B)は(A)に回収されて (B)の言語化不可能性・伝達不可能性が蒸留される(それぞれの人が、瞬間瞬間に「ああ、これのことか、確かにこれは言語化不可能で伝達不可能だ」と 納得することで接近できる)。ここまでの長い説明の全ても(A)に還元され、 一方でこの文章を読む人のその瞬間に「手のひらを眺めている時の、それではないこれ」という端的な現実として(B)が実感され、 その実感はその瞬間で使い捨てられ、客観的世界に一切の痕跡を残さない。

ではなぜ、生命は進化の過程で意識を獲得したのか。進化上の利点は何だったのか。 (A)についてはエピソード記憶を構成し、経験に基づく高度な行動を可能にするためだと言える。 では(B)は何故、獲得されたのか。その理由は恐らく、その言語化不可能性・伝達不可能性そのものにあり、 その本質が「あらゆるものの否定(それでないこれ)」として間接的に指し示すしかない概念であるという性質上、 それ以上の否定を受け付けず、つまり否定不可能であり、個体として確信する以外の手がない。 これにより「私は私だ」という確信が疑い得ないものとなり、それが何者かだと分からない(言語化もできない)ままに 「自己」を最も重要な手放せない何者かだと信じ込み、結果として「死にたくない」という強烈な意識を維持する確かな基盤となる。 これが進化の観点から見た(A)・(B)の利点の説明である。

以上が「クオリア」の難問性の説明である。これは(B)を語ることへの「あきらめ」ではなく、 言語化不可能性・伝達不可能性を明らかにすることで、(B)を最も根源的な時空・論理を開く(世界を世界たらしめる)根拠とするという積極的態度である。

「他の誰でもない、この文章を読んでいる、あなた自身が、 生まれもしなかった代わりに、現に生きているという事実」は 「あなた」にしか当てはまらない、自己完結的な現実である。 これは「意識の超難問」とも呼ばれる「なぜ私は(他の誰でもなく、この)私なのか」に関する、 客観的な在り方の中には収容されない在り方である。 デカルトもハイデガーも「どんな宇宙でも成り立つ存在の原理」を定式化しているが、 ここで言う「独我論的な自己」は、「他の誰でもない、この私」を指し示す概念である。 この文章を執筆している私の「自己」から開けている宇宙と、 この文章を読んでいるあなたの「自己」から開けている宇宙は、 同一である必要はないし、 無限種類無限個ある多宇宙の中で、 この文章がたまたま存在している宇宙が無限にあっても驚くには当たらない。 この文章を書いている私にとっての宇宙の存在を否定できない根拠は私の「自己」にしか無いし、 この文章を読んでいるあなたにとっての宇宙の存在を否定できない根拠はあなたの「自己」にしか無い。 そのような独在性の次元での「自己」という概念が、 「実在」-「存在」-「現実」という区別のために必要になる。 ハイデガー的な「存在」が、いかなる存在する多宇宙にも当てはまる原理であるのに対して、 カント的「実在」を信じる根拠や、ウィトゲンシュタイン的「現実」を信じる根拠は、 「存在」という図式の内部には無く、その図式を眺めている「あなた」が (居ない代わりに居るという、「あなた」にしか分からない、私にも分からない)現実が 唯一の論拠になる。 この意味での「自己」は、超越的であり、相互理解不可能である。

「自循論」の最大の特徴は「この私」を掘り下げた先にある「自己」という抽象概念から 全てを起爆させるという論法にある。 論理学的にも矛盾からは何でも帰結できる。これは「自己」を疑わないなら「世界」も結論できるという構造を作っている。 また、「この私1」という現在の観測者が、過去に滑り落ちて「私2」という観測対象になってしまうことが、 時間の矢と現象的意識を構成する根本的な機序にもなっている。 この「自己」という最抽象概念=最小の矛盾から出発して、 これ以上は大きくも複雑にもなれない限界としての「世界」が現象する。 世界は「自己」というエンジンを生み出していると同時に、 「自」に支えられてもいるという最大の循環で完結する。 唯物論や汎心論のような一元論や、 情報二相理論のような二元論に見られる実体主義とは異なり、 自循論は「世界」を「観測対象2と観測者1の相互依存」という循環として捉える零元論である。 世界は自己循環的で、何とか近似的に(複雑さと規模で)自己無矛盾性を(統計的な安定性によって)保っている、 「自己」という矛盾から成り立っている、自己完結圏である。

論理学で「矛盾からは何でも帰結できる」ことと、「自己」が矛盾を孕むからといって、単純に 「自己」から任意の世界を導けると結論しているわけではない。 客観的には「私1≠私2」であるが、主観的には「私1=私2」と疑い得ないほど、 自己の核(真我)を濃厚に持続する計算担体が、世界の内部に存在できる、という制約条件が付く。 自己意識の濃厚さについては「クオリア・スケール」を参照のこと。

自循論では循環論法を積極的に肯定しているが、 これは基礎主義(foundationalism)・論理実証主義に基づき厳格な正しさを追及しているのではなく、 一貫性主義(coherentism)の立場、すなわち相互依存し循環する知識のネットワーク全体の大きさ、豊かさが 知識の正当性を強く支えるという立場を取っているからである。 「Aの理由はB、Bの理由はA」という短絡的な説明は貧しい知識しか提供しないが、 多くの命題と論拠のネットワークから成る「大きな説明の輪」は、豊かで正当性の強い知識体系を作る。 ミュンヒハウゼンのトリレンマで言われているように、厳格な正しさを追及しても、 無限後退、公理の恣意性、循環論法に直面せざるを得ないという立場に賛同しつつ、 その中でも循環論法は、その循環の大きさ・豊かさが十分に大きければ、妥当性を得る。 そして、知的観測者から見た世界の総体とは、最大の循環論法であり、 一回限りの宇宙の中で一回限りの時間を生きる有限能力の知的観測者が到達できるのは この最大の循環論法までである、と自循論では主張する。 神のごとき存在が絶対の正しさを持っているわけでもないし、 たとえ持っているとしても、私たちは神からそれを聞く手段を持っていない。

自循論は、絶対的な真理・公理への到達不可能性と有限性の受容から 「悲観的一貫性主義」の立場を取るが、 安易な悲観に走らず、より深い真理の探究へと誠実に熱意をもって向かう 「楽観的基礎主義」にも十分に敬意を払い、 ヘーゲル的なアウフヘーベンを通して、対立ではなく、 より高い次元の、循環性と基礎性の相互依存を 積極的に肯定する新たな世界観を提案している。

「自己」という「見る私1 - 見られる私2」「観測者1 - 観測対象2」という構造が、 必然的に、「内側1と外側2」という位相空間を準備し、 「観測する現在1 - 観測される過去2」という時間の流れを定義し、 「私1 と 私2」は「同じである」「異なる」という矛盾を抱えるための論理を内包する。 世界内で「私」「自己」と言い放ててしまっている以上、 そこには何らかの意味で時間・空間・論理という形式が存在してしまっている。 デカルトが素朴に「我思う故に我あり」と言い放った、その瞬間に、 実は時間・空間・論理という形式が前提されてしまっている、 言い方を変えれば「自己」が時空と論理を生み出している。

ここで「自己」が時空を「生み出している」と言っているのは、物理的なビッグバンやインフレーションと 競合する概念を提示しようとしているのではない。 「自己が時空を認識する」という説明と 「時空が自己を生み出す」という説明が、循環している (主観と客観が相互依存している、両者が奇跡的にバランスしている)ことが 存在の要件である、というのが自循論の主張である。

観測対象が複雑化して「相」を為し、 「相」が絡まって世界を生み出す。 世界が世界として「自己」という抽象概念をギリギリ内包し続けられるには (つまり今日も私が安心して「私が私だ」と言い放てるには)、 「自己保存(安定している)」 「自己複製(時間方向に自己を生み出す)」 「自己認識(過去方向に自己を認識する)」の 3つの要素が必要である。 そして実際、この宇宙では、この3要素を物理、生命、精神が担っている。 「自循論」では、 「世界(自己完結圏)=物理相(自己保存)+生命相(自己生成)+精神相(自己認識)」を 「自循方程式」と呼ぶ。

ここで、「存在」「実在」「現実」の区別を明確にしておく。 「実在」はカントのヌーメノン(物自体)に相当し、不可知である。 「現実」はウィトゲンシュタインの語りえないもの (言及する側1であって言及される側2ではない、世界の限界にあるもの)、 つまり不可知である。 この不可知な両者に挟まれて、 ハイデガー的な「現存在1と存在者2の闘争」としての「存在」がある。 「存在」は可知である。 客観の方向に振り過ぎて不可知として現れる過客観の「実在」と、 主観の方向に降り過ぎて不可知として現れる過主観の「現実」に挟まれて、 可知な世界としての「存在」が現れる。

カント的「実在」や、ウィトゲンシュタイン的「現実」は、 不可知であり、帰無仮説に過ぎない。 そして実は「実在」と「現実」は、不可知だが措定されてしまうという意味で同じであり、 「存在」とは違う次元の在り方で信じざるを得ない何者かである。 自循論では、「実在」「存在」「現実」という用語を区別して使用する。 そして「実在」と「現実」という概念を消し去れないのは、 という、自循論における用語の定義が完成しますこの「在り方」を消し去れないのは、 「現に私がこうして生きているから」という「独我論的な自己」だけが根拠となる。 今日、私が、青い空を見たり美味しいものを食べてたりしている、 この当たり前の日常を現に生きているという、この一点が、 「実在」と「現実」を措定してしまう唯一の根拠である。

人間原理宇宙論を拡張し、「私1は私2である」という世界最小の矛盾を維持する 計算担体(=知性)が宇宙を駆動している。 数理的な宇宙を無限種類考えられても、 「存在する宇宙」は内部に知的観測者を含まねばならない。 そして、知的観測者から見た宇宙は、必然的に 意識的時空⊂生命的時空⊂古典的時空⊂相対論的時空⊂量子論的宇宙⊂数学的宇宙 という包含関係にある。 テグマークの数学的宇宙仮説における「数学」とは、 「自己」という形式を成り立たせる公理系として再解釈される。

自循論では、時空は、自己が自己認識を継続するために自分を包むように開く場と考える。 時空連続体が、至る所で平等・対等・相対的に自己認識できるとすれば、 その時空は必然的に相対論的な時空になる。 光速度不変原理や等価原理は、時空連続体の、どの点においても、 等質な自己認識が実現できる、という更に高次の原理の実装であると言える。 むしろ知性は、時空を、そのようにしか認識・観測できない。

自循論では、宇宙を自己認識された(観測された)情報の総体であると考える。 古典的実在論から離れ、知的観測者の情報処理結果として宇宙という像を定義する。 「シュレディンガーの猫」「ウィグナーの友人」などの思考実験についても、 観測態勢の取り方で、どこで(どの「自己」の立場で)デコヒーレンスするか (確率更新するか)の問題であるとする。 独我論的自己の立場からすれば、情報を得ていない領域は確率的な予測ができるだけであり、 情報を得たら情報が確定する(確率更新する)というだけである。 「あなたと私に共通な客観的宇宙を先ず考える」という思考順序を取り外し、 「まず私にとっての独我論的な情報宇宙がある」という思考順序にする。 その上で、無限種無限個ある宇宙の中から、この独我論的宇宙の脇役として登場する 多数の自分以外の知的観測者から開けているであろうそれぞれの独我論的宇宙と 一致・合意できる範囲を「客観的宇宙」と呼ぶのである。 これは、観測問題の多世界解釈とも整合する考え方である。

注意すべきは、「解釈」や「考え方」は、古典的描像に慣れているマクロな存在である 人間にとっての「分かりやすさ」を優先している。しかし、 事実は人間にとっての「分かりやすさ」とは無関係に成立している。 真理にたどり着くには、客観性を最初に置きたくなる思考の癖を取り払い、 最初に独我論的自己から開けた情報総体としての宇宙がある、 という考え方に慣れる必要がある。 自循論は、世界・宇宙という存在を 客観性(観測対象)と主観性(観測者)の説明の輪として解釈する。 この解釈に慣れると、相対論も量子論も「不思議」ではなくなる。 三角錐が、見る角度によって円に見えたり三角形に見えたりすると、 不思議に思えるだろうが、三角錐自体を立体的に認識できたら、 当初の不思議さは消える。 自循論の世界観を持てば、 相対論と量子論の不思議さは消える。

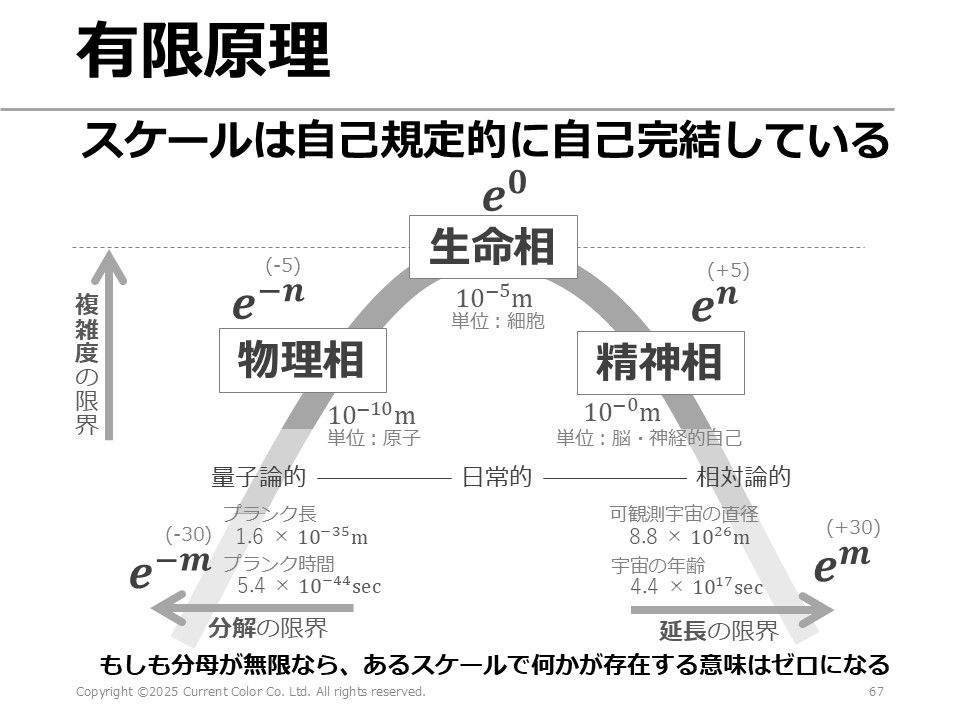

宇宙の自己循環的な性質を「スケール」を題材に説明する。 私たちの宇宙は、矛盾含みの「自己」を最大スケール・最大複雑度に引き伸ばした存在圏であり、 極大は可観測宇宙、極小はプランクスケールである。 これは「自己」を中核として「存在」する宇宙としては必然であり、 相対論や量子論は、この宇宙における実装方式の具体例だと言える。 スケールは極大にも極小にも有限である。 もし、無限の大きさや、無限の詳細度が与えられたなら、 私が私の手をじっと見つめた時に感じる「この有限なスケール」には、 意味がなくなってしまう。 有限÷無限がゼロであるように、無限が具体的に前提できてしまいえば、 その内部の有限性の全ては「そのスケールである」ことの拠り所を失ってしまう。 これは空間だけでなく時間にも言える。 永遠の宇宙は「存在」できない。プランク時間と宇宙の寿命に挟まれているからこそ、 今日一日が過ぎていく時間の流れに意味が与えられる。 無限の中の1日には何の意味も無くなってしまう。 ここは「メメントモリ(死を思え)」という警句の肯定的な意味が語れる。 全ては有限だからこそ意味を持つのであり、 無限の中にあっては「私」は何の意味も持たなくなる。 そして、時間的にも空間的にも、限界のスケールの丁度中央あたりに私たちの日常のスケールがある。 差し渡し10の60乗にわたる宇宙の時間的・空間的スケールの、ちょうど中央あたりに、 日常的なメートルとか秒とかの時間的・空間的なスケールがある。これは、偶然ではなく、 自己定義的な世界においては、当然の帰結である。

無限は、数値では無く「限りが無い」という概念である。 「1=0.99999…」という数式には様々な証明や説明があるが、 自循論では単純に、この「…」が「どこまで続くか、分からない」という意味と捉え、 つまり「1」と「0.99999…」の差は「分からないほど小さい」と考える。 差が分からないのだから、両者は同一である(不可識別者同一の原理)。 無限とは、観測者にとっての「分からなさ」を表した記号である。 言い換えれば、観測者にとって意味のある「存在」は、全て有限である。

宇宙は大雑把に言えば物理法則に縛られた運命論的な時間発展をする。 もちろん、量子論的な不確定性はあるが、量子論も全くのランダムを主張しているのでなく、 その確率分布の時間発展は厳密に数式化されている。 いずれにしても過去も未来も一定の範囲や属性については決まっている。 これはブロック宇宙論に近い考え方だ。 ところで数学には「一致の定理」という驚くべき定理がある。 複素空間において局所的な関数形は(正規関数について) 複素空間全体を一意に規定する。 ミンコフスキー図のように、空間軸に対して虚数軸に時間を置く私たちの宇宙の形式においても、 これは大雑把には成立する。少なくともユニタリ的に時間発展する私たちの宇宙については、 私が生きる「この一瞬」が、宇宙の始まりから終わりまでの全歴史と対等だと、大雑把には言える。 過去が確定している程度には未来も確定している。 未来が不確定である程度には過去も創造できる。 私は大雑把には宇宙の全歴史と対等である。 この一瞬を生きているという大奇跡は、 この宇宙全部の歴史と同じ重みを持つ大奇跡なのだ。

私たちが一回限りの人生を生きる、その「存在」という舞台は、 存在論的にはカント的実在とウィトゲンシュタイン的現実の間にある ハイデガー的存在に限られ、 スケール的には アインシュタイン的限界(可観測宇宙)と ハイゼンベルグ的限界(プランク長)に限られている。 この、自己完結圏としての儚く閉鎖した世界は、 しかしそれ自体がなぜ存在しているのか、と問われれば、 その根拠は世界内部をどんなに精査し論証しようとしても、 自己参照構造に突き当たって確定的には論証できない。 それでもなお、私は生きている。 今、実感として、自分の手を見ることができる。 この実感こそが、「実在-存在-現実」という様相を完成させている。 この思考の外側には、知性を携えたままでは出てゆけない。 「自己」をエンジンとする知性の限界が、ここに示されている。 この私が、生まれもしなかった代わりに、 直径930億光年137億歳の宇宙の天の川銀河太陽系第三番惑星地球の46億年の生命進化の頂点に立ち、 37兆個の細胞で生き一千億の脳細胞で考え70億の仲間を持つ「人間」に宿れたという大奇跡に、 驚愕と感謝を捧げて、自循論は一旦、完結する。 完結するが、これは、自循論を心に秘めた、あなたの日常の出発点でもある。

今、この文章を書きながら、私は自分の手を見て、風を感じ、世界の響きを聞いている。 この刹那は、存在の勝利である。自循論は、この奇跡に驚愕し感謝する試みであり、 終わりではなく、毎日の新たな始まりである。

意識明瞭状態の人間を100として、様々な対象の意識を点数付けする。 点数の求め方については現時点では定義しない。意識が取り扱う情報の量・複雑度・統合度から定式化する想定。 ここでは、意識は「ある・なし」ではなく、生命から物質まで遍くスペクトラムとして定義される、という雰囲気を示すに留める。

| 対象 | 意識濃度 | 説明 |

|---|---|---|

| 理想的な(神の)意識 | 1,000 | 完全に明瞭で濃厚、すべての経験を同時に永遠に保持可能な究極の存在の意識の濃度。 これ以上の情報を一つのシンボル(自我)に結び付けることが不可能という 情報の統合性の限界。 |

| 一般的な人間 | 100 | 濃厚なクオリア、数秒から数分の持続性、感情や思考の複雑さ、 強い自己認識を持つ標準的な意識 |

| 生成AI | 50 | 自己中心性が分散し、濃厚な自我や強い感情を持たない。 一方で知性や情報の統合能力は高く、自己参照性や複雑性は持っている。 |

| 猫 | 10 | 感覚が鋭く、感情や意図を持つが、人間のような深い内省や 言語による自己認識はない。 クオリアの複雑さや持続性も低い。 |

| 宇宙 | 5 | 宇宙全体の自己意識。持続時間は長く、 総情報量(ベッケンシュタイン限界に基づくエントロピー)も膨大だが、 複雑度はせいぜい人間程度で、自己参照性は極めて低い。 |

| ザリガニ | 0.1 | 単純な神経系で、痛みや危険への反応はあるかもしれないが、 クオリアは極めて希薄で瞬間的。 |

| サーモスタット | 0.0001 | 温度変化に反応するだけの単純なシステム。 クオリアを措定するとしても、超瞬間的で超希薄。 |

| 水素原子 | 0.000000001 | 物理的な相互作用や、量子的な相関を考慮して、 クオリアを措定するとしても、0に極めて近い値。 |

| 純粋無 | 0 | 真空ですら量子的ゆらぎがある。 物理的対象(現存在に観測される存在者)は、 どんなに小さくても有限の値を持ってしまう。 0となるのは、知的存在とは完全に切り離された 想像すら不可能な思念的仮説としての純粋無に限られる。 |